Was bisher geschah

- Rückblick

- Februar 2023

Thema unseres Februar-Salons war das Meisterwerk „Die Jahre – Les années“ von Annie Ernaux, für das die Französischlehrerin und Schriftstellerin den Nobelpreis bekommen hat.

Thema unseres Februar-Salons war das Meisterwerk „Die Jahre – Les années“ von Annie Ernaux, für das die Französischlehrerin und Schriftstellerin den Nobelpreis bekommen hat.

In der gut besuchten Veranstaltung stellte Catherine Gebhardt-Bernot die kollektive Biografie der Autorin vor, die 1940 beginnt und 2007 mit der Wahl von Präsident Sarkozy endet; ein sehr persönlicher und auch gesellschaftspolitischer Stoff, den Annie Ernaux meisterhaft bearbeitet hat.

- Link zur Veranstaltung(en): "Die Jahre" (Les années) von Annie Ernaux, Literatur-Nobelpreisträgerin 2022

- Vereinsleben

- Januar 2023

Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins,

Im Jahr 2023 setzen wir unsere Reihe der deutsch-französischen Salons fort. An fünf Sonntagvormittagen präsentieren wir interessante und auch aktuelle Themen und laden zum Gespräch ein.

Ab Februar finden die Salons in unserem neuen Domizil statt, dem „Marienkeller“ in der Stuttgarter Innenstadt.

Der Marienkeller ist ein modern ausgestatteter Veranstaltungsraum, der in einem Gewölbekeller aus den Gründerjahren untergebracht ist. Er bietet die Möglichkeit, sich vor der Veranstaltung und in der Pause bei Kaffee, Tee und Croissants im Foyer oder bei gutem Wetter auf einer idyllischen Gartenterrasse, entspannt zu unterhalten.

Leider zwingt uns die allgemeine Preissteigerung, unsere Preise anzupassen.

Der Eintritt in den Salon beträgt jetzt 10 €, Schüler und Studenten zahlen 7€.

Januar 2023

Catherine Gebhardt-Bernot

Chères amies et chers amis du Förderverein,

Nous sommes heureux de reprendre le cycle de nos salons. Une chose va changer : l´endroit où nous invitons à notre salon.

Nous nous retrouverons Marienstraße 37 au Marienkeller, une belle cave voûtée, bien aménagée pour les rencontres et les événements, avec un accès à une jolie terrasse, agréable à la belle saison. Donc notez bien la nouvelle adresse.

Dans le domaine de la culture et de la littérature c´est le Prix Nobel de littérature décerné à Annie Ernaux qui a marqué la fin de l´année 2022.

Les Années, paru en 2008, est un inventaire personnel et collectif des années passées, de 1940, année de sa naissance à 2007, l´année de l´élection du président Sarkozy.

Annie Ernaux veut « sauver quelque chose du temps où l´on ne sera plus jamais ». Mais ce n´est pas dans une perspective romanesque qu´elle écrit. « Mon travail d´écriture, c´est atteindre la réalité » dit-elle.

Notre salon du 5 février lui est consacré. Nous nous réjouissons de vous retrouver.

Janvier 2023

Catherine Gebhardt-Bernot

- Rückblick

- November 2022 - "Gurs" Veranstaltungsreihe

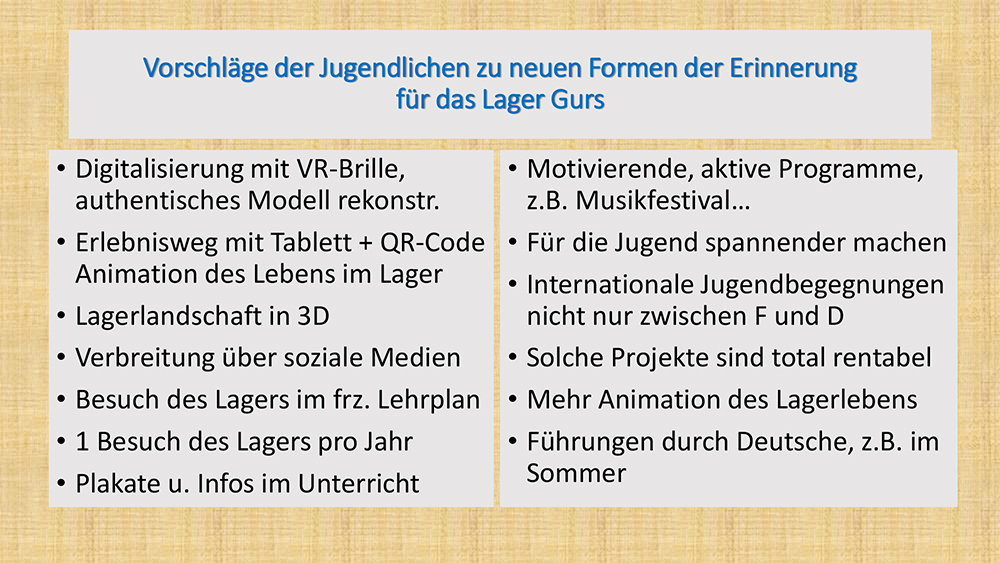

Im November 2022 Salon ging es in unserem Salon darum, wie man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann. Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart, Tübingen, Darmstadt und Pau in Südwestfrankreich berichteten von Eindrücken und Erlebnissen in einem deutsch-französischen Projekt, das im Juni 2022 in dem Kultur- und Begegnungszentrum Château d’Orion am Fuße der Pyrenäen mit Besuch im ehemaligen Internierungslager Gurs stattfand.

Im November 2022 Salon ging es in unserem Salon darum, wie man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann. Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart, Tübingen, Darmstadt und Pau in Südwestfrankreich berichteten von Eindrücken und Erlebnissen in einem deutsch-französischen Projekt, das im Juni 2022 in dem Kultur- und Begegnungszentrum Château d’Orion am Fuße der Pyrenäen mit Besuch im ehemaligen Internierungslager Gurs stattfand.

Anschließend diskutierten sie gemeinsam mit dem Publikum, wie man neue Formen und Formate der Erinnerungskultur entwickeln kann.

Der Salon fand im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des Vereins Die Anstifter statt, „30 Tage im November, vom Wert der Menschenrechte“.

- Link zum Programm (oder zu den Unterlagen): hier

- Link zur Veranstaltung(en): Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen – Erinnerungen an das Internierungslager Gurs in Südwestfrankreich

- Editorial

- November 2022

Chères amies, chers amis, liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins Deutsch-Französischer Kultur,

Berlin ist weit weg von Paris (über 1000 km mit dem Auto). Ist das der Grund, warum die Regierungen nicht mit einander sprechen?

Die Sprachlosigkeit ist dramatisch. Die Franzosen wundern sich, dass die deutsche Regierung gerade in Krisenzeichen einsame Entschlüsse fällt, ohne sich mit ihrem engsten Partner abzusprechen. Das war zu Hochzeiten von Corona so (wir haben in unserem vorletzten Rundbrief darüber berichtet) und jetzt, in der Energiekrise, passiert das Gleiche. Die französische Regierung erfährt durch die Medien vom „Doppel-Wumms“ und stellt nicht zu Unrecht fest, dass zig Milliarden Subventionen für die deutsche Wirtschaft nicht ganz im Einklang mit den Prinzipien des gemeinsamen Marktes stehen.

Ähnliches erlebt die deutsche Regierung mit Midcat, einem Pipelineprojekt von Spanien nach Frankreich, mit dem Erdgas auch nach Deutschland gebracht werden sollte. Der französische Präsident Macron beschließt mit seinem portugiesischen und spanischen Kollegen, dass die von Scholz so dringend erhoffte Röhre nicht gebaut wird. Der deutsche Bundeskanzler darf nicht mitreden.

Natürlich, es geht ans Eingemachte, die nationale Energieversorgung. Während Deutschland durch den Ukrainekrieg erlebt, wie fatal die Abhängigkeit vom russischen Gas ist, leidet Frankreich am Atomstrom. Aber sollte man sich da nicht einfach zusammen setzen und darüber nachdenken, wie man die Probleme gemeinsam lösen könnte? Zur Zeit sieht es allerdings eher danach aus, dass die beiden Länder einsam leiden wollen.

Wir dagegen, der Förderverein Deutsch-Französischer Kultur, fördern den Austausch. Im Frühjahr laden wir zu einem Salon ein, in dem der deutsche Teufel (die Abhängigkeit von Gas und Kohle) und der französische Beelzebub (der Atomstrom) im Mittelpunkt stehen.

Bis bald bei einem unserer nächsten Salons

November 2022

Ralf Kröner

- Rückblick

- Oktober 2022 - "Blumka" Projekt

- Link zum Flugblatt: hier

Beeindruckend war auch, was Ende Oktober die Erstklässler der französischen Abteilung der Deutsch-Französischen Grundschule Stuttgart-Sillenbuch zum Bilderbuch „Le journal de Blumka - Blumkas Tagebuch“ in einem einwöchigen Workshop/Atelier auf die Beine gestellt haben. In dem Buch geht es um den polnischen Kinderarzt und Pädagogen Janusz Korczak und das Leben der Kinder im von ihm gegründeten Waisenhaus in Warschau. Korczaks Pädagogik war durch ein demokratisches Verständnis von Erziehung geprägt. 1942 wurden die Kinder seines Waisenhauses von den deutschen Besatzern in ein Vernichtungslager deportiert. Korczak begleitete sie, obwohl er wusste, dass es auch für ihn den Tod bedeutete.

Die Schülerinnen und Schüler aus Sillenbuch malten und spielten am Ende des Workshops kleine Szenen zur Geschichte der Kinder des Waisenhauses vor einem Publikum der Eltern sowie einer Parallelklasse. Sie lernten so sich und ihre Fähigkeiten besser kennen.

- Link zum offiziellen Bericht: hier

- Link zum Programm (oder zu den Unterlagen): hier

- Link zur Veranstaltung(en): Bilderbuch „Le journal de Blumka“ – „Blumkas Tagebuch“

- Vereinsleben

- Oktober 2022

Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins Deutsch-Französische Kultur,

wir hoffen, daß Sie während dieses heißen und schönen Sommers angenehme Ferien verbracht haben. Dabei konnten wir die Klimaveränderung hautnah spüren, besonders in Südwestfrankreich, in den Landes, wo die Pinienwälder brannten, während Unwetter im Süden verheerende Überflutungen verursachten. Im Hintergrund haben wir den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Sicher kein Grund, optimistisch zu sein, jedoch ein Anlass nachzudenken und Stellung zu nehmen. Wir hoffen, dass wir nach der langen Unterbrechung trotz Covid-19 unsere Salons und Veranstaltungen „normal“ planen können.

wir hoffen, daß Sie während dieses heißen und schönen Sommers angenehme Ferien verbracht haben. Dabei konnten wir die Klimaveränderung hautnah spüren, besonders in Südwestfrankreich, in den Landes, wo die Pinienwälder brannten, während Unwetter im Süden verheerende Überflutungen verursachten. Im Hintergrund haben wir den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Sicher kein Grund, optimistisch zu sein, jedoch ein Anlass nachzudenken und Stellung zu nehmen. Wir hoffen, dass wir nach der langen Unterbrechung trotz Covid-19 unsere Salons und Veranstaltungen „normal“ planen können.

Unsere Vorsitzende, Simone Rist, ist nach langen Jahren kreativer Tätigkeit im Förderverein Deutsch-Französische Kultur zurückgetreten. Sie bleibt Ehrenmitglied und wir freuen uns, weiterhin von ihrer Erfahrung zu profitieren. Bei der letzten Vollversammlung am 12. Juli bin ich als Vorsitzende des Fördervereins gewählt worden. Ich freue mich darüber und übernehme gern diese Aufgabe (auf Französisch reprendre le flambeau heißt die Fackel übernehmen). Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen.

Seit vielen Jahren lebe ich in Deutschland, meiner zweiten Heimat, und fühle mich in beiden Ländern zuhause, nicht zwischen zwei Stühlen, was ungemütlich ist, sondern eher wie auf einer Brücke (passerelle) dazwischen. Mein Berufsleben verbrachte ich hauptsächlich in Deutschland, dabei konnte ich als Dolmetscherin und Dozentin die unglaubliche Vielfalt der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich im Unternehmensbereich, bei den Partnerstädten, in der Kultur erleben. Deswegen freue ich mich, weiterhin diesen Weg fortzugehen.

Mit Jörg Rössig, Geschäftsführer des Fördervereins, und Ralf Kröner, Vorstandsmitglied, werden wir unsere Arbeit fortsetzen und hoffen natürlich, Unterstützung unserer Freunde und Mitglieder im Gedankenaustausch und Planen unserer Veranstaltungen zu bekommen.

Wir freuen uns auch auf neue Mitglieder im Förderverein !

Bis bald bei unserem nächsten Salon !

Oktober 2022

Catherine Gebhardt-Bernot

- Vortragstext

- Mai 2022

Als mich Soheyla Mielke gefragt hat, ob ich etwas unter der Überschrift: „Doch! Das Gute liegt so nah“, machen möchte, also unter dem Motto des Sommerprogramms der Volkshochschule Unteres Remstal, dachte ich, dass das Nahe, also das Remstal, und das Gute – für mich nicht zuletzt Frankreich - zusammenpassen könnten.

Warum ist für mich Frankreich „das Gute“? Nun, Frankreich spielte und spielt für mich durch verschiedene familiäre Verbindungen eine wichtige Rolle. Meine Mutter war sehr frankophil und meine Schwester lebt in Paris und hat dort Kinder und Enkelkinder. Dann engagiere ich mich seit Langem im Stuttgarter Förderverein Deutsch-Französischer Kultur. Der Verein hat das Ziel, zum Kulturdialog zwischen dem französisch- und dem deutschsprachigen Raum beizutragen und dadurch das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Auf jeden Fall ist es immer ein Vergnügen, französisches Essen und Trinken, Kultur und Literatur kennen zu lernen und dabei auch anderen den Zugang dazu zu ermöglichen.

Ich stelle immer wieder fest, dass viele Deutsche - und das gilt auch für viele Franzosen - nur wenig über ihre Nachbarn auf der anderen Seite des Rheins wissen. Das liegt sicher an mangelnden Sprachkenntnissen - weniger als 20% der französischen und der deutschen Schüler lernen die jeweils andere Sprache. Ich denke aber, dass noch einschneidender ist, dass sich Franzosen und Deutsche seit der gemeinsamen Zeit im Fränkischen Reich sehr verschieden entwickelt haben. Dadurch entstehen Missverständnisse, Unverständnis, Distanz. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass Europa nur gedeihen kann, wenn das deutsch-französische Verhältnis gut ist. Das geht aber nur, wenn man sich kennt. Und sich kennen, heißt ja nicht zuletzt, die Geschichte des anderen kennen.

- Link zur Veranstaltung(en): Das Geschenk des Remstals an Frankreich – Eine Spurensuche

- Rückblick

- März 2022 - Französische Woche

Nach den schwierigen Jahre 2020 und 21 konnten wir in diesem Jahr glücklicherweise wieder Veranstaltungen anbieten. Und unser Publikum hat uns die Treue gehalten – erst zögernd peu à peu, aber dann doch wieder fast wir vor der Pandemie.

Nach den schwierigen Jahre 2020 und 21 konnten wir in diesem Jahr glücklicherweise wieder Veranstaltungen anbieten. Und unser Publikum hat uns die Treue gehalten – erst zögernd peu à peu, aber dann doch wieder fast wir vor der Pandemie.

Ein Highlight war auch das Musikalische Gespräch mit dem Oboisten Lajos Lencsés mit dem Thema „Zweite Heimat – une seconde patrie“ im Literaturhaus im Rahmen der Französischen Wochen. Er erzählte von seiner Jugend in Ungarn, seiner Entdeckung Frankreichs und der Karriere als Solo-Oboist in Deutschland beim Radiosymphonieorchester Stuttgart.

Am Klavier von Masako Eguchi begleitet spielte er Stücke von Charles Koechlin, Paul Ladmirault, Marie-Josef Erb und Bela Bartok.

- Link zur Veranstaltung(en): Zweite Heimat – une seconde patrie